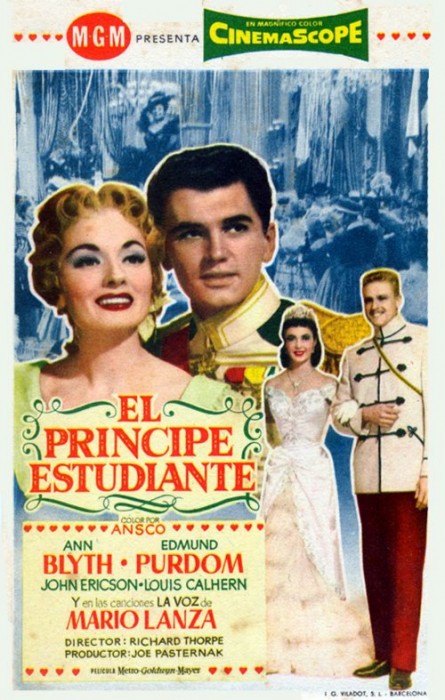

Hace ya algunos años -podría decirse, exagerando un poco, que "cuando era feliz e indocumentado"- veía bastante televisión por cable. Películas sobre todo. Recuerdo haber visto algunas que me gustaron bastante y de las cuáles tengo un grato recuerdo aun cuando, lamentablemente, se me han borrado de la memoria tanto el título como el reparto, el director y todos los demás datos pertinentes. A veces, por una feliz coincidencia o con ayuda de San Google, puedo redescubrir aquellos datos que perdí. Así me he podido enterar, en estos días, de que una hermosa película que disfruté hace ya algún tiempo se titula El príncipe estudiante y que la misma cuenta con la voz, aunque no con la presencia física, del famoso tenor Mario Lanza (de hecho, su nombre es lo que me ha permitido coronar con éxito una ciberbúsqueda varias veces fracasada en el pasado). Me entero, también, de que el film que disfruté es la segunda versión y que existe una anterior -muda, por cierto- dirigida por Ernest Lubitsch, la que, estoy seguro, debe ser una joya. La que disfruté contó con la dirección de Richard Thorpe y puedo asegurar no que “debe ser” sino que es una joya. Y sumamente interesante por las reflexiones que genera.

La historia

Se trata de la historia del príncipe heredero de algún reino de la Europa Central en algún momento histórico, hasta donde recuerdo, no determinado del todo -pudiera ser el siglo XIX. Habiendo terminado su instrucción militar, el príncipe se dirige a la universidad acompañado de su tutor, un anciano bondadoso que desea que, antes de cargar sobre sus hombros el peso de los asuntos públicos, el chico tenga la oportunidad de vivir algunas de esas experiencias que son la sal de la vida. No recuerdo bien si en forma intencionada o no, el príncipe es confundido con un estudiante plebeyo. En la universidad -exclusivamente masculina- existen dos clubes o fraternidades estudiantiles, una de los plebeyos y otra de los nobles. El príncipe, del cual nadie sabe que es príncipe, ingresa en la primera. El deseo de su tutor se cumple y el príncipe hace (¿por primera vez?) amigos de verdad y vive alegres días de juerga. Y, como no podía ser menos, también vive un romance. Se enamora sinceramente de la hija del posadero. Y es correspondido.

Todo va sobre ruedas hasta que, no recuerdo cómo, se descubre la verdad. Entonces, los prejuiciosos y atildados miembros de la otra fraternidad le exigen que se una a ellos. Pero, como él ya hizo amigos entre los plebeyos, rechaza la oferta y sobreviene el inevitable duelo, con la no menos inevitable preocupación de su amada. El duelo termina sólo con una pequeña herida de su rival y con el honor de ambas partes puesto a salvo. Es un gran momento, un momento de gloria y, precisamente entonces, llega una noticia terrible: El rey está muy enfermo, se teme un desenlace fatal. El príncipe debe volver a la capital de su reino y prepararse para asumir sus responsabilidades: En primer lugar, casarse con su prometida, la princesa de un reino vecino (¡lo había olvidado el inocente, víctima de las travesuras del viejo Cupido!) y, en segundo lugar, estar listo para el trono y la corona.

¡Pero no puede ser, él está enamorado, tiene amigos, no es justo! En diálogo con su viejo tutor examina sus opciones y se da cuenta de que no tiene demasiadas. Si no se casa con su prometida, las relaciones con el reino de la que ésta proviene se resentirían. Incluso podría haber una guerra. ¿Renunciar a la corona? Él es la única garantía de continuidad. Si desaparece de la escena, más de un pretendiente se lanzará sobre el trono como buitre a la carroña. Podría darse una guerra civil.¡Pero no es justo, no es su culpa todo eso! No es su culpa pero el hecho de no haber diseñado la cadena causal no lo libera del hecho de ser un importante eslabón de la misma. Nadie dijo que la vida y el trabajo de un príncipe heredero fuesen siempre fáciles. Es, finalmente, su propia amada la que le pide que rinda ante el peso implacable de los hechos. Él debe partir, su consuelo radicará en atesorar esos recuerdos. “Seré tu primer amor” dice ella. “Serás mi único amor” responde el galán.

Tras haberse despedido de sus amigos y de asegurar que nunca olvidará esos días, vemos al príncipe cabizbajo y meditabundo sentado en el interior de un carruaje, alejándose para siempre de la universidad. Precisamente entonces se escucha, perdiéndose en la distancia y el pasado, al coro universitario entonando el famoso himno estudiantil Gaudeamus Igitur. Su tutor, sentado a su lado, le da una palmada en la mano y le dice: “Gaudeamus, Alteza, debemos alegrarnos de ser jóvenes...”

Lo que enseña

Esta historia nos muestra varias cosas. Una de ellas es cómo, en sociedades con roles rígidos, la frontera entre las edades está mucho más claramente delimitada. Un día la juventud se acaba de golpe y sin transición, con la misma exactitud e inexorabilidad con la que, a las 12 de la noche, termina un día y comienza el otro. Podemos inferir que, en la vida del personaje, hubo una vez que la infancia también se terminó del mismo modo, cuando el chico fue enviado a recibir instrucción militar. En sociedades y situaciones de este tipo -que siguen, qué duda cabe, existiendo en nuestro mundo pero que son, hoy, mucho menos frecuentes en las clases medias occidentales- no existe sitio para adultos con “Síndrome de Peter Pan” y el tránsito de una edad a otra no se produce mediante una serie de tanteos, dudas y errores sino de golpe y sin apelación posible. Circunstancias exteriores lo determinan.

Pero otra cosa que muestra la historia -y que es la que, principalmente, nos interesa en este artículo- es cómo puede existir eso que, popularmente, se llama “un mal menor” o “un mal necesario”, términos que son equivalentes pues, cuando se dice que algo “es un mal necesario”, se está diciendo en realidad, que, en caso de ser suprimido, ocurrirían cosas todavía peores que ese algo. En el caso de este príncipe, no cabe duda de que es una terrible injusticia el hecho de que todo su destino haya sido trazado de antemano sin consultarlo y de que, por lo tanto, se vea obligado a renunciar a todo lo que más ama. Pero su rebelión contra este orden de cosas acarrearía males todavía mayores. Es necesario su sacrificio, “su muerte será la vida de la nación”.

¿Cómo se llegó a ese punto? Es difícil saberlo. Lo que si podemos decir es que esta historia nos enseña algo que, aunque pueda parecer una verdad de Pero Grullo, es algo muy importante y es que toda institución social, por injusta, corrupta o violenta que nos parezca no se mantiene sólo por que beneficie ciertos intereses sino, también y sobre todo, por que, mal que bien, cumple una función y, en caso de ser suprimida de golpe, es casi seguro que su ausencia se va a notar, lo que llevará, en caso de que no se la sustituya con presteza en esa función, a su recomposición. Ejemplos pueden encontrarse muchos. Se ha dicho que la economía de algunos países se ha vuelto excesivamente dependiente del narcotráfico, del turismo sexual o -en el caso de los Estados Unidos- de la industria militar. Pero no hace falta ir tan lejos. Pensemos en cualquier institución que nos desagrade: El Estado, la usura y la explotación capitalista, la familia autoritaria, la escuela autoritaria, etc. Casi siempre encontraremos, aun cuando no nos guste admitirlo, que para algo sirven.

Podemos decir, en estos casos, que la sociedad se ha “malacostumbrado” y que su situación es similar a la de aquellos neuróticos que “gozan su síntoma” y que rechazan la terapia. O que la situación de los adictos pues también la adicción cumple una función y satisface una necesidad. En la psicología popular y divulgativa se habla, a veces, de que el enfermo se encuentra en una “zona de confort” y que, por eso, no realiza el esfuerzo necesario para curarse. Vive en una contradicción permanente. Sabe que, si se libera plenamente de su adicción o de sus complejos, accederá a un modo de vida más completo, que será más libre y más feliz pero existe un periodo de transición, una “zona de dolor” a la que teme enfrentarse. Siguiendo con la analogía, podemos considerar a toda revolución o reforma social como una especie de psicoterapia de la sociedad. O, quizás, deberíamos acuñar un término nuevo y hablar de “socioterapia”.

Difícil es discernir, muchas veces, si la función que cumple la institución de la que se trate fue, originalmente, su función principal y luego se corrompió o si, por el contrario, la institución nefasta, para asegurar su supervivencia y medrar busca, de manera similar a un cortesano intrigante, volverse necesaria e imprescindible. No lo sabemos pero podemos atrevernos a formular una ley, la de que todo mal que lleve algún tiempo instalado es ya un mal necesario.

Toda la réplica conservadora a cualquier intento de cambio se resume, muchas veces, en justificar los aspectos negativos de una institución en virtud de sus aspectos positivos. Y es que no dejan de tener razón en que es muy difícil suprimir crímenes que se hallan insertos en el sistema económico, político o social. Los liberales claman por la función empresarial, por la circulación de capitales. En nombre de eso se justifica todo. Los derechistas (y los izquierdistas también) hablan del crimen, organizado o desorganizado, y de la necesidad de mantenerlo a raya. Y, también en nombre de eso, se justifica todo. Como aquel personaje magistralmente interpretado por Jack Nicholson en Cuestión de honor nos recuerdan que “vivimos en un mundo rodeado de muros: ¿Quién los va a cuidar? ¡¿Tú?!”

El socialismo ingenuo

Como dije antes, esto puede parecer obvio. No lo es tanto, sin embargo ya que, lamentablemente, muchas de las críticas socialistas al capitalismo -incluyendo las anarquistas- han caído en esta ingenuidad al presentar el conflicto social, principalmente, como una lucha entre trabajadores pobres y ricos ociosos, con lo que dejan servida la réplica a los pajarracos liberales, austriacos, randianos y demás que se llenan el pico graznando acerca de la función empresarial y la necesidad de que alguien acumule y haga circular el capital. No se trata de que el capitalista no trabaje o no cumpla una función. Lo importante es la desigualdad en el intercambio, la violencia soterrada que subyace a relaciones teóricamente libres. Pudieron existir señores feudales y dueños de esclavos que trabajasen tan o más duramente que sus hombres (esto último es difícil de creer pero, teóricamente, es posible). Pero lo importante es que su mayor porción en el reparto de la torta no estaba determinada por la calidad de su aporte sino por el hecho de que él era el amo, de que él era el que portaba un cuchillo que tanto servía para repartir la torta como para poner orden en unas huestes descontentas. Lo mismo puede decirse del empresario y el capitalista modernos. No se trata de que sean parásitos que no cumplan ninguna función (en realidad, si así fuera, todo sería mucho más fácil y hace rato estaríamos ocupándonos de otros temas), se trata de que, aunque sean trabajadores, son trabajadores privilegiados y de que sus privilegios se hallan basados, en última instancia, en la fuerza (aunque, también, en la astucia). O se les quitan sus privilegios y se convierten en trabajadores como los demás o se les quita de en medio y que otros trabajadores se ocupen, por turno, de sus funciones. Sin duda alguna, decir esto es mucho más fácil que hacerlo.

El anarquismo ingenuo

Junto a ese socialismo ingenuo, existe, también, un anarquismo ingenuo que tiende a creer que el Estado es una institución absolutamente superflua y de la cual podríamos prescindir mañana a la hora de la merienda con sólo desearlo. Recuerda esta postura a cierto poema narrativo, no sé si de Bertolt Brecht o Pablo Neruda, que trata acerca de un hombre que, desde chico, estaba acostumbrado a caminar con muletas y que creía que sin muletas no podría caminar. Hasta que, un día, fue al médico y éste las rompió y arrojó al fuego. Entonces el hombre se dio cuenta de que no sólo no necesitaba las muletas sino de que nunca las había necesitado. Qué duda cabe de que es una bella historia y entendemos el sentido de la fábula pero es bastante ingenuo pretender que se puede prescindir del Estado tan fácilmente (y, además, de todos modos el hombre de la fábula necesitó que el médico rompa y queme las muletas). Es difícil creer que una institución activa, que acompaña el desarrollo de la civilización desde fines del periodo neolítico, no se haya enquistado en el tejido social hasta volverse parte orgánica del mismo. Más que con unas muletas superfluas, deberíamos compararlo con unas prótesis que sirven para caminar, sí, pero que, a la vez, atrofian las piernas, generando un círculo vicioso casi imposible de romper.

La noche del 13 de julio de 1977, una parte importante de Nueva York quedó sin energía eléctrica, fenómeno éste conocido como el New York Blackout. El resultado fue una ola de vandalismo y violencia -y esto sólo como consecuencia del debilitamiento de uno de los factores técnicos que facilitan el trabajo de la policía. Si mañana, por un azar, desapareciesen de un país X todos sus funcionarios, sus militares y sus policías -es decir, todo el Estado- podemos estar casi seguros de que la historia del apagón neoyorquino conocería una nueva versión corregida y aumentada y, para colmo de males, coronada con el nacimiento de un nuevo Estado como saludable colofón. La historia terrible del Señor de las moscas de William Goding puede interpretarse en un sentido análogo. La educación autoritaria y moralista había reprimido, durante años, la vitalidad y la energía de los muchachos de modo que la misma se pervirtió y, cuando se vieron libres, reaccionaron desatando una ola de crueldad y violencia los unos contra los otros. De este modo, la educación autoritaria se convierte en realmente necesaria y terminan siendo correctas sus justificaciones, aunque no lo fueran en un principio. Hobbes termina teniendo razón, pero sólo por que pensamos que la tenía.

El lamento por la “espontaneidad”

Relacionado con este tema se halla el conocido lamento de los liberales -incluyendo a los “anarcocapitalistas”- que acusan a los anarquistas de autoritarios, partidarios del “control social” y enemigos de la “espontaneidad” y el “orden espontáneo” por que proponen formas de organización social que van a contracorriente de las tendencias predominantes en la época. Según dicen, la gente, espontáneamente, “prefiere el capitalismo” y, por lo tanto, es puro vanguardismo y autoritarismo propugnar otra cosa. Esto es, simplemente, sofística y demagogia impresentables-lo que no debiera extrañarnos viniendo de los “anarcocapitalistas” pero sí sorprende viniendo de algunos mutualistas. En primer lugar, no es cierto que la ayuda mutua o reciprocidad sea un principio artificial y aprendido. Sí es cierto que, en nuestra sociedad, tiende a retroceder. Pero hay mucho pan por rebanar en lo que se refiere al carácter espontáneo de ese retroceso. Son muchos los indicios que apuntan a un complot tácito para destruir la ayuda mutua y las asociaciones voluntarias y horizontales del pueblo, complot en el que se dan la mano el capitalismo y el Estado. En segundo lugar, si admitimos lo dicho anteriormente con respecto a las relaciones entre la sociedad y el Estado y si no nos adherimos al “anarquismo ingenuo” admitimos que la sociedad, dejada “en situación espontánea”, tenderá a reconstruir tanto el Estado como la carencia de libertad (podríamos hablar de un “suicidio de la libertad”). Precisamente por que somos amigos de la libertad no lo somos de la espontaneidad neciamente entendida. En tercer lugar, si ir contra las tendencias predominantes es ser autoritario, “vanguardista” e “ingeniero social” nunca podríamos opinar distinto de la mayoría y deberíamos admitir todo aquello que se encuentra inserto en la cultura y en la opinión pública a fuerza de repetición mediática y educativa. En muchos países de América Latina deberíamos admitir el derecho del marido a pegarle a su mujer y a sus hijos y llegaríamos a la conclusión absurda de que, en la Alemania de los años 30, los amigos de la libertad deberían haber apoyado a Hitler ya que la mayoría del pueblo alemán lo apoyaba. Demagogia impresentable, más aún viniendo de personas que viven quejándose de la masiva penetración de las teorías izquierdistas, marxistas y keynesianas, las cuales, según dicen, le han lavado el cerebro a la gente.

En resumen, el anarquismo ingenuo es el que cree que Hobbes no tenía razón bajo ninguna circunstancia. Un anarquismo más centrado sostiene que se puede crear un marco en el que Hobbes no tenga razón. Podemos discutir sobre cómo sería ese marco pero nada hay de autoritario, vanguardista, “partidario del control social” ni “antilibertario” en sostener que algunos de los rasgos de ese marco deban ser radicalmente distintos del marco existente en la actualidad, supuestamente “espontáneo”. Precisamente por que se ama la libertad se busca crear un marco en el que esa libertad sea duradera, estable e igual para todos.

Revancha de Marx (pero sólo en parte)

Dice Trosky: “Los postulados de "abolición" del dinero, de "abolición" del salario, o de "eliminación" del Estado y de la familia, característicos del anarquismo, sólo pueden presentar interés como modelos de pensamiento mecanicista. El dinero no puede ser "abolido" arbitrariamente, no podrían ser "eliminados" el Estado y la familia; tienen que agotar antes su misión histórica, perder su significado y desaparecer.” (La revolución traicionada, capítulo IV). Pues bien, señor Trosky, a despecho de su insufrible pedantería, de la represión implacable que arrojó sobre Cronstandt y otros lugares y de su pusanimilidad a la hora de enfrentar a Stalin (pareciera que el terrible León se convirtió en un asustado gatito), he de decirle que tiene usted razón. Y, con usted, tienen razón los marxistas en ese punto concreto. El anarquismo ingenuo que habla de "abolir" esto o lo otro parece un poco el reverso bondadoso de aquellos funcionarios bolcheviques satirizados por su compatriota Zamiatin que declaraban que “queda terminantemente prohibido el hambre” o “desde hoy está oficialmente proscrito el cólera”.

Sin embargo, parece claro que la fórmula marxista para que el Estado “agote su misión histórica” ha fracasado estrepitosamente. Si queremos que una planta se marchite no parece muy razonable fortalecerla al máximo. Y, si se trataba de que la gente se acostumbre a “vivir sin Estado”, educarla para ello “desde el Estado” parece algo incongruente ya que sería como esperar que el Estado cave su propia tumba. Lord Acton ya lo había visto muy claro cuando dijo aquello de que todo poder corrompe. Si queremos que el Estado agote su misión histórica lo más razonable parece comenzar a actuar lo más posible fuera del Estado. Si queremos que las funciones positivas del Estado las asuman asociaciones libres, deben comenzar a hacerlo ya, aunque sea a paso de tortuga, y no esperar a que las condiciones hayan “madurado”. Como dijo Malatesta, sólo con la libertad se aprende a ser libre, como sólo trabajando se aprende a trabajar. Si la visión del anarquismo ingenuo es mecanicista, no lo es menos la de Trosky, que parece ver en el Estado algo así como una caja de herramientas de la que puedo olvidarme para siempre cuando haya terminado de reparar la bicicleta, olvidando que el Estado está formado por personas y que las mismas no se van a desprender tan fácilmente de sus posiciones de mando ni van a ayudar así como así a que prosperen las condiciones que los dejen no sólo sin trabajo sino sin privilegios. En resumen, es verdad, como dicen los marxistas, que es largo el proceso, pero es mil veces más sensato que el mismo se haga fuera del Estado e incluso contra el Estado y no desde el mismo.

Al final del camino, en el mejor de los supuestos, encontramos al policía, con su kepi y su vara, en un museo. En un supuesto más conservador, encontramos sus funciones, en tanto sean necesarias, desempeñadas por turno por miembros de asociaciones voluntarias o, tal vez (aunque me parece que es una opción con peligros potenciales), por trabajadores libremente contratados. Al final del camino encontramos al empresario convertido en un trabajador más. O a los trabajadores haciendo de empresarios sin dejar de ser trabajadores. Como ya dije antes, es más fácil decirlo que hacerlo. También era más fácil hablar de volar que volar. Hasta que, un día, se inventó el avión. "Gaudeamus, compañeros, debemos alegrarnos de ser jóvenes".